Nel cuore della filosofia platonica si annida una concezione dell’educazione (paideia) ben lontana dalle nostre moderne idee di formazione. Per Platone, educare non significa semplicemente trasmettere nozioni, ma condurre l’anima verso l’armonia e l’unità, superando la frattura tra corpo e spirito. In questa prospettiva, la paideia è un processo di conversione interiore, una trasformazione radicale dell’essere umano che coinvolge la totalità della sua persona.

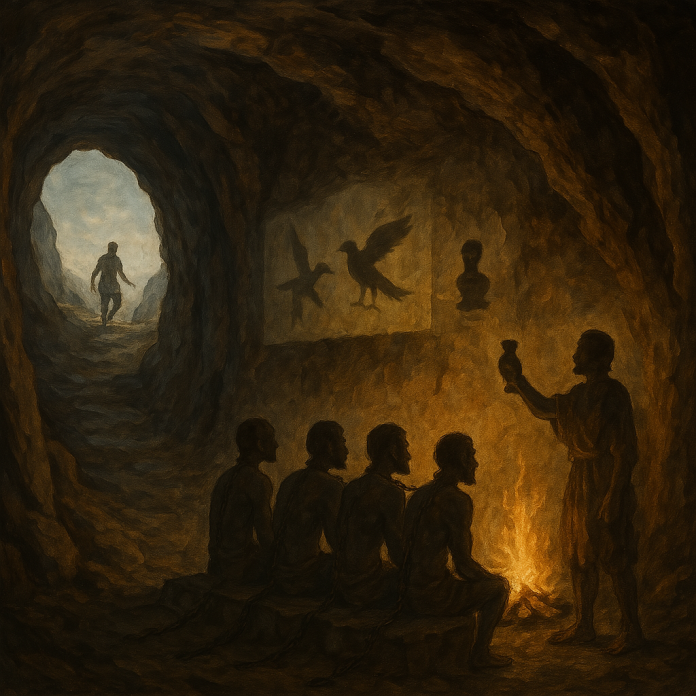

Questa visione trova la sua espressione più potente nel celebre mito della caverna, narrato nel libro VII della Repubblica. Gli uomini, incatenati fin dalla nascita in una caverna, scambiano per realtà le ombre proiettate sul muro. Solo attraverso un doloroso processo di liberazione – che implica la rottura delle catene e l’uscita verso la luce del sole – l’uomo può giungere alla conoscenza del vero. Questo percorso non è mai solitario: Platone insiste sul bisogno di un aiuto esterno, di una guida capace di spezzare le illusioni radicate e orientare lo sguardo verso l’Idea del Bene.

La liberazione non è indolore: richiede disillusione, sofferenza, un cambiamento di prospettiva. Ed è proprio questa “conversione” (perìagoge) il cuore pulsante della paideia platonica. Essa comporta non solo il controllo delle passioni e l’armonia dell’anima, ma anche un capovolgimento del modo di pensare, come se l’anima stessa si voltasse completamente verso una nuova direzione.

In questo contesto si inserisce il ruolo fondamentale di Socrate, figura centrale del progetto educativo platonico. Socrate non trasmette il sapere come un sofista: non riempie vasi vuoti, ma stimola attraverso il dialogo, l’ironia e la maieutica. Eppure, non tutti sono in grado di ricevere questo insegnamento: solo chi possiede “oro nell’anima” può accedere alla vera filosofia. La missione del filosofo, dunque, non è solo quella di conoscere, ma anche quella di tornare nella caverna per aiutare gli altri a uscire – un compito pedagogico e politico di enorme responsabilità.

La Repubblica stessa è strutturata come un percorso educativo. I libri II-IV riflettono sul concetto di giustizia nell’individuo e nello Stato, mentre i libri V-VII culminano nella formazione del filosofo, che attraversa le discipline del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, armonia) per poi approdare alla dialettica, la più alta forma di conoscenza. L’obiettivo finale è raggiungere l’eudaimonia, ovvero la felicità fondata sulla verità e sull’armonia interiore.

Questo progetto educativo, pur ancorato a elementi tradizionali, presenta un’enorme forza innovativa: chiede un mutamento radicale nel modo di pensare e vivere, che può realizzarsi solo attraverso l’unione di sforzo personale e guida esterna. In un mondo dominato dalle illusioni, Platone ci ricorda che educare significa condurre fuori dalla caverna, verso la luce del Bene.

📘LIBRI CONSIGLIATI

La Repubblica di Platone tutte le edizioni

I Miti di Platone spiegati da Bassaparola

-

Mito della caverna: Descrive prigionieri incatenati in una caverna che vedono solo ombre, simboleggiando l’illusione del mondo sensibile rispetto alla realtà delle idee.

- Il mito dei Giardini di Adone è menzionato nel dialogo “Fedro” di Platone, dove viene utilizzato come metafora per illustrare la differenza tra la comunicazione scritta e quella orale.

-

Mito di Er: Narra di Er, un guerriero che, dopo la morte, osserva il destino delle anime nell’aldilà, evidenziando la giustizia e la reincarnazione.

- Il mito dei due cicli: Nel Politico, Platone inserisce un mito che descrive il movimento ciclico dell’universo e le sue ripercussioni sull’umanità.

-

Mito di Eros: Presenta Eros come figlio di Poros (abbondanza) e Penia (povertà), simboleggiando il desiderio umano di colmare le proprie mancanze attraverso l’amore.

-

Mito di Atlantide: Racconta di una potente isola-civiltà scomparsa a causa della sua corruzione, servendo da monito contro la decadenza morale.

-

Mito dell’androgino: Descrive esseri originari con entrambi i sessi, divisi da Zeus, spiegando il desiderio umano di ricongiungimento nell’amore.

-

Mito dell’anello di Gige: Un pastore trova un anello che lo rende invisibile, sollevando questioni sulla moralità e la giustizia in assenza di conseguenze.

-

Mito del Demiurgo: Introduce un artigiano divino che plasma l’universo ordinando il caos secondo modelli eterni, rappresentando l’ordine cosmico.

-

Mito delle cicale: Narra di cicale originariamente uomini, trasformati per la loro dedizione al canto, simboleggiando la contemplazione e l’arte.

-

Mito di Teuth: Racconta dell’inventore Teuth che presenta la scrittura al faraone, il quale ne critica l’impatto sulla memoria, riflettendo sull’uso delle tecnologie.

-

Il mito di Prometeo: Prometeo, per salvare l’uomo, decide di rubare agli dèi il fuoco e l’abilità tecnica (donati da Efesto e Atena). Grazie a questo dono, l’uomo diventa homo faber, padrone della tecnica e del progresso.

- Il mito del giudizio delle anime: Nel finale del Gorgia, Socrate presenta un mito che esplora il tema della giustizia divina e del destino delle anime dopo la morte. Pur riconoscendo che possa sembrare un racconto mitologico, Platone lo usa per esprimere una verità morale e filosofica sulla giustizia e la responsabilità umana.

- Vuoi scoprire come e perché Platone usava i miti per parlare dell’anima, della politica e dell’amore? Visita I miti di Platone: tra filosofia e immaginazione

Domande a risposta aperta breve

1. Che cosa si intende per paideia nella filosofia di Platone?

2. Qual è la funzione del mito della caverna nella Repubblica?

3. Perché secondo Platone non tutti possono accedere alla vera filosofia?

4. Qual è il ruolo di Socrate nel progetto educativo platonico?

5. In cosa consiste la “conversione” (perìagoge) secondo Platone?

Domande a scelta multipla

6. Quale di queste discipline NON fa parte del quadrivio?

a) Aritmetica

b) Geometria

c) Retorica

d) Astronomia

7. Secondo Platone, la liberazione dalla caverna:

a) Avviene spontaneamente, con il passare del tempo

b) Richiede un aiuto esterno e comporta dolore e disillusione

c) È un processo puramente fisico

d) Avviene grazie alla ripetizione meccanica di concetti

8. La dialettica per Platone rappresenta:

a) Una tecnica retorica per persuadere

b) Un insieme di regole grammaticali

c) L’autentica filosofia e il culmine della formazione

d) Una scienza empirica

Domande di riflessione critica

9. Perché Platone considera necessario che il filosofo torni nella caverna dopo aver conosciuto la verità?

10. In che modo il concetto platonico di educazione si differenzia dai moderni sistemi scolastici?