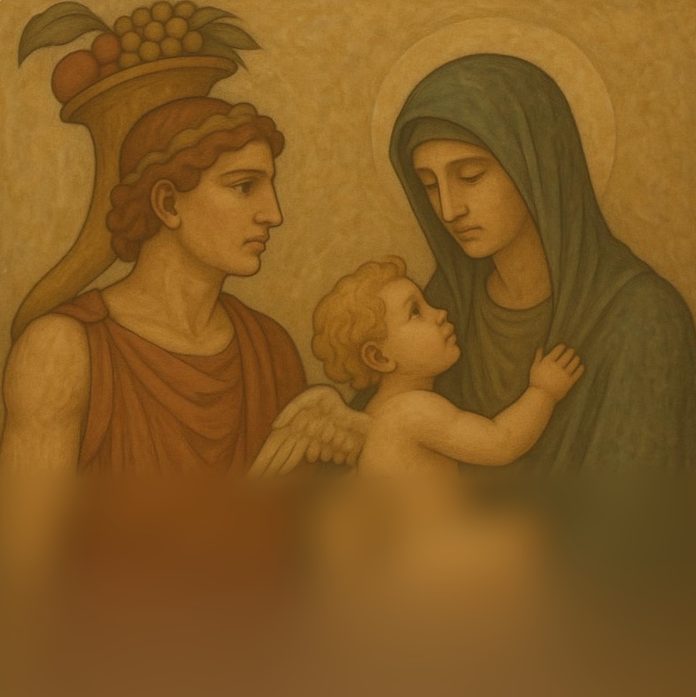

Scopri la visione di Diotima sull’amore nel Simposio di Platone: Eros come forza creativa e mediatore tra umano e divino, motore della filosofia e della ricerca del bello.

Nel Simposio di Platone, Socrate riporta gli insegnamenti della profetessa Diotima di Mantinea, che per lui furono fonte di rivelazione. Attribuendo il suo sapere a Diotima, Socrate adotta una posizione di umiltà e crea un’aura mistica intorno al tema dell’amore. Il dialogo, a questo punto, si addentra nel cuore del mistero filosofico, abbandonando le esposizioni retoriche e le narrazioni mitiche più semplici per una riflessione più profonda e sistematica.

La Natura Intermedia di Eros

Un punto fondamentale della visione di Diotima è che l’amore desidera ciò che non possiede. Poiché l’amore anela al bello e al buono, ne è privo; non può dunque essere un dio, che è per definizione completo. Eros, quindi, non è né divino né umano, ma un intermediario tra i due mondi, partecipando sia del sensibile che dell’intellegibile. Questa natura intermedia fa di Eros un dèmone, un mediatore che unisce il mortale e l’immortale.

Il Mito della Nascita di Eros

Il mito, evocato da Diotima, narra che Eros nacque il giorno della nascita di Afrodite, dea della bellezza. Sua madre è Penia (Povertà), incarnazione della miseria e della mancanza; suo padre è Poros (Ingegno), simbolo di risorse, creatività e astuzia. Durante un banchetto in onore di Afrodite, Penia approfitta del sonno di Poros per concepire Eros.

Da questi genitori, Eros eredita una natura complessa e contraddittoria:

- Da Penia, la mancanza, la mendicanza e l’insoddisfazione permanente.

- Da Poros, l’inventiva, il dinamismo e la capacità di trovare mezzi per ottenere ciò che desidera.

Eros, dunque, è contemporaneamente povero e ingegnoso, instabile e dinamico, sempre in cerca di bellezza, conoscenza e completezza. Questa doppia eredità rende l’amore una forza incessante e instancabile, tesa verso il superamento dei propri limiti.

Conseguenze Filosofiche

Platone ricava tre implicazioni fondamentali dalla natura di Eros:

- Eros come mediatore

L’amore non è né mortale né immortale, né ignorante né sapiente, ma si colloca tra questi opposti. La sua natura intermedia lo rende un filosofo: chi ama è cosciente della propria mancanza e tende al sapere per colmarla. A differenza degli dèi, già perfetti, e degli ignoranti, inconsapevoli della propria condizione, l’amante è mosso dal desiderio di conoscenza.

- Eros come tensione creativa

L’amore non si esaurisce nel ritrovare qualcosa di perduto, come suggerito dal mito di Aristofane, ma è una forza che spinge verso la creazione di qualcosa di nuovo. È il motore di una trascendenza che eleva l’amante oltre sé stesso.

- Eros e il paradigma socratico

La descrizione di Eros richiama sorprendentemente il ritratto di Socrate fatto da Alcibiade nella parte finale del Simposio. Come Eros, Socrate è povero, modesto, ma estremamente ricco di risorse interiori. Egli incarna la filosofia stessa: un mediatore tra ignoranza e sapienza, tra umanità e divinità.

Differenze con il Mito di Aristofane

Mentre Aristofane descrive l’amore come ricerca della metà perduta e tensione verso un’unità passata, Diotima lo concepisce come una forza dinamica e creatrice. L’amore non si chiude in un’unione statica e sterile, ma produce qualcosa di nuovo: un pensiero, un’opera, o persino una vita. È un percorso ascendente, che parte dal desiderio del bello sensibile e culmina nella contemplazione del bello assoluto.

L’Amore come Procreazione del Bello

Diotima conclude che l’amore è essenzialmente procreazione del bello, sia a livello fisico (attraverso i figli) che a livello spirituale (attraverso le opere dell’anima). L’amore nasce dalla consapevolezza della mancanza, ma questa carenza non è sterile: diventa la molla che spinge l’uomo verso l’assoluto.

Il mito di Diotima rappresenta una concezione dell’amore più complessa e aperta rispetto a quella di Aristofane. L’amore non è solo nostalgia del passato, ma una forza innovatrice che spinge l’uomo a superare i propri limiti e a creare. Questa visione colloca Eros al centro della filosofia stessa: una ricerca inesauribile della verità, della bellezza e della sapienza.

📌 1. Contesto Filosofico

-

Socrate riporta il pensiero di Diotima di Mantinea

-

Passaggio da discorsi retorici a riflessione filosofica profonda

🌀 2. Natura Intermedia di Eros

| Caratteristiche | Spiegazione |

|---|---|

| Non è un dio | Gli dèi sono completi, Eros desidera ciò che non ha |

| Non è un uomo | È un dèmone: mediatore tra mortale e immortale |

| Intermedio | Tra sapienza e ignoranza, tra bellezza e bruttezza |

👶 3. Mito della Nascita di Eros

-

📅 Nato il giorno della nascita di Afrodite

-

👩🦰 Madre: Penia (Povertà) → mancanza, bisogno

-

👨🦱 Padre: Poros (Ingegno) → risorsa, astuzia

➡️ Eros è:

-

Povero ma ingegnoso

-

Instabile ma creativo

-

Sempre in tensione verso il bello e il sapere

📚 4. Conseguenze Filosofiche

-

Eros = Mediatore

-

È un filosofo: consapevole della mancanza, cerca il sapere

-

-

Eros = Tensione Creativa

-

Spinta a creare, non solo a ricongiungersi

-

-

Eros = Figura Socratica

-

Come Socrate: povero fuori, ricco dentro

-

Mediatore tra ignoranza e sapienza

-

⚖️ 5. Confronto con il Mito di Aristofane

| Aristofane | Diotima |

|---|---|

| Ricerca dell’altra metà | Creazione di qualcosa di nuovo |

| Nostalgia del passato | Percorso ascendente verso il bello assoluto |

🌱 6. L’Amore come Procreazione del Bello

-

Fisica → Figli

-

Spirituale → Idee, opere, virtù

➡️ L’amore trasforma la mancanza in creazione e crescita

🧭 Conclusione

-

-

Amore = forza creativa e dinamica

-

Eros = cuore della filosofia

-

Ricerca continua di bellezza, verità, e sapienza

📚 Libri consigliati su Platone

Se vuoi approfondire il pensiero di Platone — dalle Idee alla dialettica, dai miti all’etica — Bassaparola ha selezionato 5 libri perfetti per orientarti tra concetti immortali e dialoghi senza fine (in senso buono).

👉 Scopri la guida completa ai libri su Platone

👉 Platone: le opere da leggere assolutamente (e in che ordine)

🔗 Esplora di più su Platone:

-

👉 I miti di Platone raccontati da Bassaparola

-

Mito della caverna: Descrive prigionieri incatenati in una caverna che vedono solo ombre, simboleggiando l’illusione del mondo sensibile rispetto alla realtà delle idee.

-

Mito della biga alata: Rappresenta l’anima come una biga trainata da due cavalli, uno bianco e uno nero, illustrando il conflitto tra ragione e passioni.

- Il mito dei Giardini di Adone è menzionato nel dialogo “Fedro” di Platone, dove viene utilizzato come metafora per illustrare la differenza tra la comunicazione scritta e quella orale.

-

Mito di Er: Narra di Er, un guerriero che, dopo la morte, osserva il destino delle anime nell’aldilà, evidenziando la giustizia e la reincarnazione.

- Il mito dei due cicli: Nel Politico, Platone inserisce un mito che descrive il movimento ciclico dell’universo e le sue ripercussioni sull’umanità.

-

Mito di Eros: Presenta Eros come figlio di Poros (abbondanza) e Penia (povertà), simboleggiando il desiderio umano di colmare le proprie mancanze attraverso l’amore.

-

Mito di Atlantide: Racconta di una potente isola-civiltà scomparsa a causa della sua corruzione, servendo da monito contro la decadenza morale.

-

Mito dell’androgino: Descrive esseri originari con entrambi i sessi, divisi da Zeus, spiegando il desiderio umano di ricongiungimento nell’amore.

-

Mito dell’anello di Gige: Un pastore trova un anello che lo rende invisibile, sollevando questioni sulla moralità e la giustizia in assenza di conseguenze.

-

Mito del Demiurgo: Introduce un artigiano divino che plasma l’universo ordinando il caos secondo modelli eterni, rappresentando l’ordine cosmico.

-

Mito delle cicale: Narra di cicale originariamente uomini, trasformati per la loro dedizione al canto, simboleggiando la contemplazione e l’arte.

-

Mito di Teuth: Racconta dell’inventore Teuth che presenta la scrittura al faraone, il quale ne critica l’impatto sulla memoria, riflettendo sull’uso delle tecnologie.

-

Il mito di Prometeo: Prometeo, per salvare l’uomo, decide di rubare agli dèi il fuoco e l’abilità tecnica (donati da Efesto e Atena). Grazie a questo dono, l’uomo diventa homo faber, padrone della tecnica e del progresso.

- Il mito del giudizio delle anime: Nel finale del Gorgia, Socrate presenta un mito che esplora il tema della giustizia divina e del destino delle anime dopo la morte. Pur riconoscendo che possa sembrare un racconto mitologico, Platone lo usa per esprimere una verità morale e filosofica sulla giustizia e la responsabilità umana.

- Il mito del sole: cosa insegna Platone sulla leadership

- Vuoi scoprire come e perché Platone usava i miti per parlare dell’anima, della politica e dell’amore? Visita I miti di Platone: tra filosofia e immaginazione