Scopri perché Platone usa i miti: strumenti filosofici che uniscono immaginazione e ragione per esplorare verità profonde sull’anima, l’amore e la realtà.

Perchè Platone si serve dei miti?

Nel vasto universo della filosofia platonica, accanto alla rigorosa argomentazione logica, troviamo un elemento narrativo sorprendente: il mito. In un contesto in cui la ricerca della verità si fonda sull’analisi razionale e sul dialogo critico, Platone sceglie di inserire racconti immaginari, spesso poetici e simbolici, per esplorare temi profondi e universali. Ma perché un filosofo dovrebbe affidarsi a storie che, almeno in apparenza, appartengono al mondo della fantasia? Comprendere il ruolo dei miti nei dialoghi platonici significa scoprire una dimensione essenziale del pensiero di Platone: quella in cui la ragione e l’immaginazione collaborano per illuminare il senso della vita, dell’anima e della realtà.

Uno degli strumenti più affascinanti della scrittura platonica è l’uso del mito. Lungi dall’essere semplice ornamento letterario, il mito ha una funzione ben precisa all’interno dei dialoghi: offre un complemento immaginativo e spesso emotivo a ciò che la ragione, da sola, fatica a esprimere pienamente. In alcuni casi, conclude il discorso filosofico; in altri, lo sospende, lo incornicia, o lo rende più accessibile a chi ascolta o legge.

Il mito come veicolo della verità

Per Platone, il mito è una forma di narrazione che può rappresentare concetti filosofici complessi, offrendo immagini vivide al posto di sole argomentazioni astratte. È una via alternativa alla conoscenza, non in opposizione alla ragione, ma in dialogo con essa. Lo stesso Socrate, nel Gorgia, afferma:

“Ascolta, dunque, un bel racconto, che tu forse crederai un mito, ma io lo ritengo un racconto vero” (Gorgia, 523a).

Ciò che conta per Platone non è il rivestimento mitologico, ma il nucleo di verità che il mito contiene, in particolare quando si tratta di tesi centrali come l’immortalità dell’anima, la giustizia, o il destino dell’essere umano.

Alcuni miti celebri

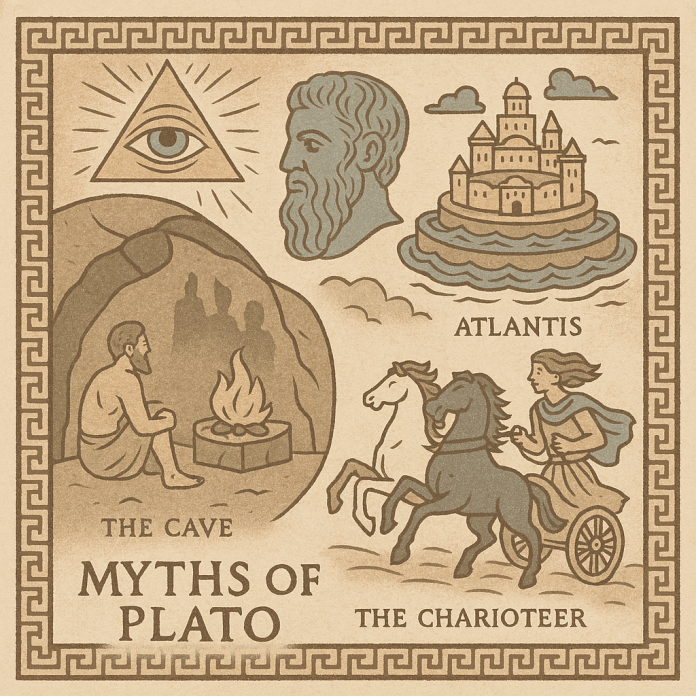

Platone inserisce nei suoi dialoghi numerosi racconti mitici, ciascuno con un valore filosofico preciso. Tra i più noti troviamo:

-

Il mito dell’uomo-palla raccontato da Aristofane nel Simposio: una spiegazione poetica e ironica dell’amore come nostalgia dell’unità originaria, perduta dopo la separazione degli esseri umani da parte di Zeus.

-

Il mito della biga alata nel Fedro: una potente allegoria dell’anima composta da due cavalli e un auriga, che illustra il conflitto tra istinto e ragione, e la possibilità dell’anima di elevarsi alla contemplazione dell’Essere.

-

Il mito di Atlantide nel Timeo e nel Crizia: una narrazione pseudo-storica in cui una grande civiltà, arrogante e potente, viene punita e scompare. Un monito politico e morale più che una semplice leggenda.

-

I miti dell’aldilà nei dialoghi Fedone, Gorgia e Repubblica: descrizioni dell’oltretomba, del giudizio delle anime e delle ricompense o punizioni post-mortem, tratte spesso dall’immaginario religioso orfico e pitagorico. Questi racconti illustrano tesi fondamentali come l’immortalità dell’anima e il valore etico delle scelte terrene.

Nel Fedone, Socrate parla del destino dell’anima con toni quasi poetici, ma sempre legati alla ricerca della verità:

“Ecco, cari amici, il vero stato dell’anima: essa è immortale e si prende cura del corpo solo in questa vita, ma anela a qualcosa di più elevato” (Fedone, 107c-d).

Mito e logos: due linguaggi della verità

Fin dall’antichità si discute sul ruolo del mito all’interno della filosofia platonica. È vero che i miti appartengono alla cultura narrativa del V secolo a.C., ma Platone non li utilizza in modo ingenuo. Al contrario, riconosce nei miti un linguaggio simbolico capace di integrare i limiti dell’argomentazione razionale, senza però sostituirla. Il mito, quindi, non contraddice il logos, ma lo accompagna, offrendo una rappresentazione immaginativa della stessa verità che la ragione cerca di afferrare con altri mezzi.

È importante, però, non cadere nell’eccesso romantico – tipico del pensiero moderno – secondo cui i miti platonici nasconderebbero verità ineffabili, irriducibili alla ragione. I testi di Platone non sostengono questa lettura: per lui, il mito è uno strumento, non una verità misteriosa di per sé.

Il mito platonico è dunque una forma filosofica a pieno titolo. È narrazione, immagine, simbolo, ma anche veicolo di verità. Non ha la pretesa di “dimostrare” come il logos, ma di far “vedere” ciò che altrimenti resterebbe invisibile. Ed è proprio in questa sinergia tra immaginazione e ragione che si trova una delle maggiori ricchezze del pensiero platonico.

📚 Libri consigliati su Platone

Se vuoi approfondire il pensiero di Platone — dalle Idee alla dialettica, dai miti all’etica — Bassaparola ha selezionato 5 libri perfetti per orientarti tra concetti immortali e dialoghi senza fine (in senso buono).

👉 Scopri la guida completa ai libri su Platone

👉 Platone: le opere da leggere assolutamente (e in che ordine)

🔗 Esplora di più su Platone:

👉 I Miti di Platone raccontati da Bassaparola

-

Mito della caverna: Descrive prigionieri incatenati in una caverna che vedono solo ombre, simboleggiando l’illusione del mondo sensibile rispetto alla realtà delle idee.

- Il mito dei Giardini di Adone è menzionato nel dialogo “Fedro” di Platone, dove viene utilizzato come metafora per illustrare la differenza tra la comunicazione scritta e quella orale.

-

Mito di Er: Narra di Er, un guerriero che, dopo la morte, osserva il destino delle anime nell’aldilà, evidenziando la giustizia e la reincarnazione.

- Il mito dei due cicli: Nel Politico, Platone inserisce un mito che descrive il movimento ciclico dell’universo e le sue ripercussioni sull’umanità.

-

Mito di Eros: Presenta Eros come figlio di Poros (abbondanza) e Penia (povertà), simboleggiando il desiderio umano di colmare le proprie mancanze attraverso l’amore.

-

Mito di Atlantide: Racconta di una potente isola-civiltà scomparsa a causa della sua corruzione, servendo da monito contro la decadenza morale.

-

Mito dell’androgino: Descrive esseri originari con entrambi i sessi, divisi da Zeus, spiegando il desiderio umano di ricongiungimento nell’amore.

-

Mito dell’anello di Gige: Un pastore trova un anello che lo rende invisibile, sollevando questioni sulla moralità e la giustizia in assenza di conseguenze.

-

Mito del Demiurgo: Introduce un artigiano divino che plasma l’universo ordinando il caos secondo modelli eterni, rappresentando l’ordine cosmico.

-

Mito delle cicale: Narra di cicale originariamente uomini, trasformati per la loro dedizione al canto, simboleggiando la contemplazione e l’arte.

-

Mito di Teuth: Racconta dell’inventore Teuth che presenta la scrittura al faraone, il quale ne critica l’impatto sulla memoria, riflettendo sull’uso delle tecnologie.

-

Il mito di Prometeo: Prometeo, per salvare l’uomo, decide di rubare agli dèi il fuoco e l’abilità tecnica (donati da Efesto e Atena). Grazie a questo dono, l’uomo diventa homo faber, padrone della tecnica e del progresso.

- Il mito del giudizio delle anime: Nel finale del Gorgia, Socrate presenta un mito che esplora il tema della giustizia divina e del destino delle anime dopo la morte. Pur riconoscendo che possa sembrare un racconto mitologico, Platone lo usa per esprimere una verità morale e filosofica sulla giustizia e la responsabilità umana.

- Il mito del sole: cosa insegna Platone sulla leadership