Scopri il mito di Theuth nel Fedro di Platone: una profonda riflessione sui rischi della scrittura, la memoria, il vero sapere e il valore del dialogo filosofico.

Nel finale del Fedro di Platone, dopo una lunga riflessione sull’arte oratoria, si apre uno degli snodi più suggestivi del dialogo: una meditazione sul valore e sui pericoli della scrittura. A sollevare la questione è un mito antico, il mito di Theuth, riportato da Platone per bocca di Socrate. In esso si cela una critica profonda e tuttora attuale sulla relazione tra conoscenza e memoria.

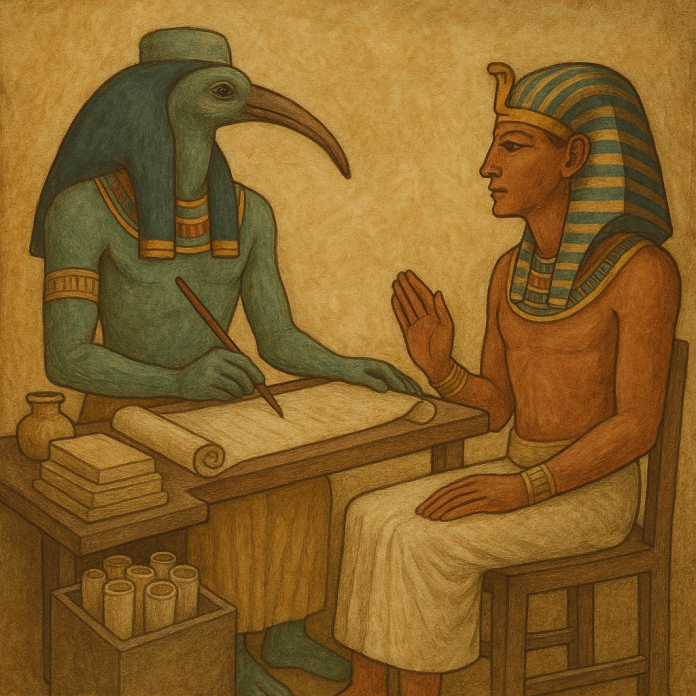

Theuth e il giudizio di Thamus

Secondo il racconto, il dio egizio Theuth, inventore di numerose arti e tecniche, tra cui la matematica, l’astronomia e la scrittura, presenta le sue scoperte al faraone Thamus. Quest’ultimo accoglie con favore molte di esse, ma si mostra scettico nei confronti della scrittura.

La tesi di Thamus è radicale: la scrittura, lungi dal rafforzare la memoria, la indebolisce. Essa induce l’anima ad affidarsi a segni esterni piuttosto che alla propria capacità interiore di ricordare. Così facendo, non genera sapere, ma solo l’apparenza del sapere. L’individuo che legge può sembrare sapiente, ma non lo è veramente, perché non ha conquistato quella conoscenza attraverso lo sforzo della reminiscenza e della riflessione.

La scrittura: strumento ambivalente

Thamus individua tre grandi limiti del testo scritto:

-

Rigidità: lo scritto è muto, non può rispondere a domande né adattarsi all’interlocutore.

-

Esposizione: una volta pubblicato, appartiene a tutti e a nessuno, può finire nelle mani di chi non lo comprende.

-

Incapacità di difendersi: non può proteggersi da chi lo fraintende o lo critica.

La scrittura è dunque un sapere immobile, pietrificato, che non vive né evolve, e che può facilmente indurre a una falsa erudizione: l’illusione che leggere molto equivalga a sapere molto.

Memoria e verità: Platone e la reminiscenza

Questa visione della scrittura si inserisce nella più ampia teoria platonica della conoscenza. Per Platone, sapere è ricordare. Le anime, prima della nascita, sono state a contatto con le verità eterne: il processo filosofico è dunque un riattivare questa conoscenza, una reminiscenza (anamnesis), non un’acquisizione esterna.

La maieutica socratica, l’arte del dialogo, ha proprio questa funzione: aiutare l’anima a ricordare se stessa, a risvegliare verità interiori. In questo contesto, la scrittura appare inadeguata: è fissa, chiusa, non dialoga, non provoca, non stimola l’interrogazione.

Socrate e il logos vivente

Il mito è anche un omaggio a Socrate, che non scrisse nulla e per cui il logos era parola viva, scambio, movimento. Per lui, la verità non si dà mai come definitiva, ma si cerca nella relazione con l’altro, nel dialogo aperto, nella tensione continua.

Anche Platone, pur utilizzando la scrittura, tenta di preservare la vitalità del pensiero: i suoi dialoghi mimano la conversazione filosofica, cercano di evitare l’immobilità e il dogmatismo del trattato scritto.

I rischi della scrittura

In sintesi, i rischi principali legati alla scrittura, secondo il mito e l’interpretazione platonica, sono:

-

Rilassamento della mente: ci si affida alla scrittura senza più sforzarsi di ricordare.

-

Illusione del sapere: si confonde il sapere conquistato con il sapere acquisito passivamente.

-

Falsa erudizione: si scambia una testa piena per una testa saggia.

-

Fuga dalla verità: la scrittura conserva, ma non fa vivere il pensiero.

Schema Visivo: Scrittura vs Conoscenza

| Aspetto | Scrittura | Dialogo Filosofico |

|---|---|---|

| Origine del sapere | Esterna, fissa | Interna, dinamica |

| Memoria | Meccanica, affidata a un supporto esterno | Attiva, esercitata dalla mente |

| Rapporto con l’altro | Assente o passivo | Presente, essenziale |

| Verità | Apparente, imitata | Conquistata, ricordata |

| Rischi | Presunzione, immobilità, illusione | Sforzo, dubbio, trasformazione |

📚 Libri consigliati su Platone

Se vuoi approfondire il pensiero di Platone — dalle Idee alla dialettica, dai miti all’etica — Bassaparola ha selezionato 5 libri perfetti per orientarti tra concetti immortali e dialoghi senza fine (in senso buono).

👉 Scopri la guida completa ai libri su Platone

👉 Platone: le opere da leggere assolutamente (e in che ordine)

👉Jacques Derrida, La farmacia di Platone – Una lettura decostruzionista del mito di Theuth

👉 Walter Ong, Oralità e scrittura – Le tecnologie delle parole

👉Maurizio Ferraris, Documentalità – La filosofia contemporanea della scrittura

🔗 Esplora di più su Platone:

👉I miti di Platone raccontati da Bassaparola

-

Mito della caverna: Descrive prigionieri incatenati in una caverna che vedono solo ombre, simboleggiando l’illusione del mondo sensibile rispetto alla realtà delle idee.

- Il mito dei Giardini di Adone è menzionato nel dialogo “Fedro” di Platone, dove viene utilizzato come metafora per illustrare la differenza tra la comunicazione scritta e quella orale.

-

Mito di Er: Narra di Er, un guerriero che, dopo la morte, osserva il destino delle anime nell’aldilà, evidenziando la giustizia e la reincarnazione.

- Il mito dei due cicli: Nel Politico, Platone inserisce un mito che descrive il movimento ciclico dell’universo e le sue ripercussioni sull’umanità.

-

Mito di Eros: Presenta Eros come figlio di Poros (abbondanza) e Penia (povertà), simboleggiando il desiderio umano di colmare le proprie mancanze attraverso l’amore.

-

Mito di Atlantide: Racconta di una potente isola-civiltà scomparsa a causa della sua corruzione, servendo da monito contro la decadenza morale.

-

Mito dell’androgino: Descrive esseri originari con entrambi i sessi, divisi da Zeus, spiegando il desiderio umano di ricongiungimento nell’amore.

-

Mito dell’anello di Gige: Un pastore trova un anello che lo rende invisibile, sollevando questioni sulla moralità e la giustizia in assenza di conseguenze.

-

Mito del Demiurgo: Introduce un artigiano divino che plasma l’universo ordinando il caos secondo modelli eterni, rappresentando l’ordine cosmico.

-

Mito delle cicale: Narra di cicale originariamente uomini, trasformati per la loro dedizione al canto, simboleggiando la contemplazione e l’arte.

-

Mito di Teuth: Racconta dell’inventore Teuth che presenta la scrittura al faraone, il quale ne critica l’impatto sulla memoria, riflettendo sull’uso delle tecnologie.

-

Il mito di Prometeo: Prometeo, per salvare l’uomo, decide di rubare agli dèi il fuoco e l’abilità tecnica (donati da Efesto e Atena). Grazie a questo dono, l’uomo diventa homo faber, padrone della tecnica e del progresso.

- Il mito del giudizio delle anime: Nel finale del Gorgia, Socrate presenta un mito che esplora il tema della giustizia divina e del destino delle anime dopo la morte. Pur riconoscendo che possa sembrare un racconto mitologico, Platone lo usa per esprimere una verità morale e filosofica sulla giustizia e la responsabilità umana.

- Il mito del sole: cosa insegna Platone sulla leadership

- Vuoi scoprire come e perché Platone usava i miti per parlare dell’anima, della politica e dell’amore? Visita I miti di Platone: tra filosofia e immaginazione