Scopri il Simposio di Platone: analisi completa dei protagonisti, dei discorsi sull’amore e del messaggio filosofico eterno. Un viaggio affascinante nella cultura e nella saggezza dell’antica Grecia.

Il contesto del Simposio

Il Simposio di Platone è un’opera filosofica di straordinaria profondità e bellezza. Ambientato durante un banchetto in onore del poeta tragico Agatone, il dialogo ruota attorno al tema dell’amore (Eros). Ciascun ospite, a turno, esprime la propria visione sull’argomento, fornendo un quadro delle diverse concezioni dell’amore nell’Atene classica.

Platone adotta un gioco di maschere, facendo esporre le varie tesi ai personaggi presenti e riservando a Socrate, tramite la voce della sacerdotessa Diotima, la rivelazione finale sulla vera natura dell’amore.

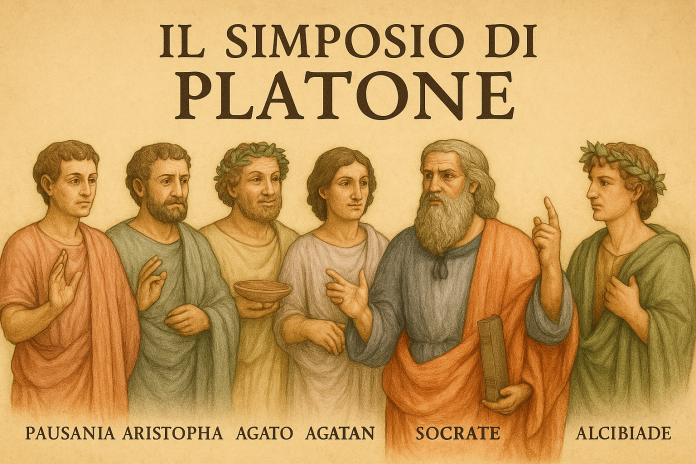

I protagonisti

- Fedro Fedro è un giovane aristocratico ateniese e appassionato di retorica. Nel dialogo, appare come un entusiasta della cultura e delle tradizioni ateniesi, con una forte ammirazione per la forza morale e il valore dell’amore nella società.

- Pausania Pausania è un intellettuale e amante della legge, noto per la sua capacità di analizzare le questioni morali e giuridiche. Nel Simposio, si presenta come un uomo raffinato, attento alla distinzione tra i diversi tipi di amore e alla loro importanza nella società.

- Erissimaco Erissimaco è un medico e rappresenta la voce della scienza nel dialogo. Il suo approccio all’amore è influenzato dalla sua formazione medica e dalla sua visione dell’armonia naturale. Come personaggio, si distingue per il suo rigore razionale e per l’inclinazione a vedere l’amore come un principio regolatore.

- Aristofane Aristofane è un celebre commediografo ateniese, noto per il suo spirito ironico e per la sua critica della società. Nel dialogo, emerge come un uomo d’ingegno, capace di raccontare miti affascinanti e di cogliere aspetti profondi della natura umana attraverso l’umorismo.

- Agatone Agatone è un giovane poeta tragico, noto per il suo talento e per la sua sensibilità artistica. Appare come un uomo elegante e raffinato, con una concezione idealizzata dell’amore e un gusto per l’eloquenza e la bellezza.

- Socrate Socrate, il celebre filosofo ateniese, è il protagonista principale del dialogo. Egli si distingue per il suo metodo maieutico e per la sua capacità di smontare le opinioni degli altri attraverso il dialogo. In questa opera, porta la lezione di Diotima, una sacerdotessa che gli ha insegnato una visione filosofica dell’amore.

- Alcibiade Alcibiade è un carismatico politico e militare ateniese, noto per la sua bellezza e per il suo temperamento impetuoso. Nel Simposio, compare come un uomo appassionato e turbolento, che ammira Socrate ma allo stesso tempo soffre per la sua inaccessibilità emotiva. La sua presenza aggiunge un tocco personale ed emotivo al dialogo.

Il Simposio: un’istituzione della cultura greca

Il simposio era un momento conviviale riservato agli uomini, caratterizzato da vino, dialogo e discussioni su temi elevati. I greci, pur misogini nelle strutture sociali, consideravano il simposio un luogo sacro della cultura maschile. Dopo il pasto, si passava alla fase del bere e del dibattito, ma Platone, attraverso la figura di Eriximaco, critica la degenerazione di tali occasioni in semplici momenti di intrattenimento.

Il discorso di Fedro: l’amore come forza eroica

il discorso di Fedro è il primo tra quelli pronunciati in onore di Eros. Fedro sostiene che l’amore è una delle divinità più antiche e potenti, in quanto fonte di grandi virtù e ispirazione per gli uomini. Egli elogia l’amore come motore del coraggio e della nobiltà d’animo, affermando che un amante proverebbe vergogna nel compiere azioni disonorevoli davanti alla persona amata. Per questo, l’amore è un grande incentivo per l’eroismo e il sacrificio, poiché chi ama è disposto a dare la vita per il bene dell’amato.

Fedro cita esempi mitologici, come Alcesti, che si sacrifica per amore del marito Admeto, e Achille, che accetta la morte per vendicare Patroclo. Secondo lui, gli dèi stessi onorano e ricompensano chi dimostra amore eroico e disinteressato. In sintesi, il discorso di Fedro esalta l’amore come forza morale che eleva l’anima e guida verso il valore e l’onore.

Il discorso di Pausania: l’amore nobile e l’amore volgare

Nel Simposio di Platone, Pausania approfondisce il tema dell’amore distinguendo due tipi di Eros, legati alle due Afrodite:

Eros Celeste (Afrodite Urania): è l’amore nobile e puro, che nasce dall’Afrodite Celeste, dea associata al cielo e alla saggezza. Questo amore è rivolto all’anima più che al corpo ed è caratterizzato dalla ricerca della virtù e della conoscenza. Si manifesta soprattutto nei rapporti tra uomini adulti e giovani (paideia), dove l’amante aiuta l’amato a migliorarsi moralmente e intellettualmente.

Eros Comune (Afrodite Pandemia): è l’amore più basso e volgare, associato all’Afrodite Pandemia, legata ai desideri fisici e alla passione indiscriminata. È un amore che non tiene conto della virtù, ma si limita alla soddisfazione sensuale e può rivolgersi sia agli uomini che alle donne.

Pausania afferma che non tutti gli amori sono degni di lode: solo l’amore che guida alla crescita morale e alla saggezza merita rispetto. Inoltre, egli critica le leggi di diverse città greche sulla pederastia, sostenendo che l’amore deve essere regolato in modo da favorire il bene della società. In sintesi, il suo discorso introduce un criterio etico nella valutazione dell’amore, distinguendo tra un amore elevato e uno meramente fisico.

Il discorso di Erissimaco: l’amore come armonia universale

Nel Simposio di Platone, il medico Eurissimaco sviluppa il discorso di Pausania, ma lo amplia con una prospettiva scientifica e cosmologica. Egli sostiene che l’amore (Eros) non è solo un fenomeno umano, ma una forza universale che governa la natura e l’armonia del cosmo.

Eurissimaco riprende la distinzione tra due tipi di Eros introdotta da Pausania, ma la applica alla medicina, alla musica e all’ordine naturale. In particolare:

In medicina, Eros si manifesta nell’equilibrio tra opposti, come caldo e freddo, umido e secco. Il compito del medico è favorire il buon Eros che porta alla salute ed eliminare quello dannoso che causa malattie.

Nella musica, l’armonia nasce dalla giusta combinazione di suoni diversi, un esempio dell’Eros positivo che unisce elementi contrastanti in equilibrio.

Nella natura e nell’universo, l’amore è la forza che regola l’ordine cosmico, determinando il rapporto tra gli elementi e il movimento degli astri.

Infine, Eurissimaco sostiene che il successo della vita umana dipende dal seguire il buon Eros e dal promuovere l’armonia tra corpo e anima. Con questa visione, egli trasforma l’amore in un principio fondamentale che attraversa ogni aspetto dell’esistenza, dalla medicina alla filosofia.

Il discorso di Aristofane: Il mito dell’unità perduta

Aristofane offre un discorso originale e mitologico sull’amore, raccontando una storia affascinante sull’origine dell’umanità e del desiderio amoroso.

Aristofane narra che, in origine, gli esseri umani non erano come oggi, ma erano creature sferiche, dotate di quattro braccia, quattro gambe e due volti. Esistevano tre generi:

- Maschili (derivati dal Sole),

- Femminili (derivati dalla Terra),

- Androgini (derivati dalla Luna, che univa entrambi i sessi).

Questi esseri erano forti e ambiziosi, tanto da sfidare gli dèi. Zeus, temendo la loro potenza ma senza volerli distruggere, decise di punirli dividendoli in due. Da allora, ogni metà vive nella nostalgia dell’altra, cercandola per ricongiungersi.

Il significato dell’amore

L’amore, secondo Aristofane, è quindi il desiderio profondo di ritrovare la propria metà perduta, per tornare all’unità originaria e raggiungere la completezza. Le persone che discendono dagli esseri maschili cercano il loro corrispondente dello stesso sesso (amore omosessuale maschile), quelle femminili cercano altre donne (amore omosessuale femminile), mentre gli androgini desiderano il sesso opposto (amore eterosessuale).

Aristofane afferma che l’amore è la nostra unica possibilità di tornare alla condizione originaria di pienezza. Solo trovando la nostra metà possiamo sentirci davvero completi e felici. Il desiderio amoroso, quindi, non è solo passione fisica, ma una tensione profonda verso l’unione e la felicità.

Questo mito offre una visione poetica e commovente dell’amore come forza che spinge gli esseri umani a cercare la propria parte mancante per ritrovare la loro vera essenza.

Il discorso di Agatone: l’elogio di Eros

Agatone descrive Eros come il più bello e giovane degli dei, fonte di ogni virtù e armonia. Tuttavia, il suo discorso, sebbene raffinato, manca di una vera profondità filosofica. Agatone inizia il suo elogio di Eros sottolineando che i discorsi precedenti hanno parlato più degli effetti dell’amore che della sua vera natura. Egli vuole dunque descrivere chi è realmente Eros, prima di trattarne i benefici.

- La natura di Eros

Agatone descrive Eros come il più giovane e il più bello tra gli dèi, confutando l’idea che sia un dio antico. La giovinezza di Eros è necessaria, secondo lui, perché la vecchiaia è sinonimo di durezza e insensibilità, mentre l’amore è delicato e tenero.

Eros è anche il più bello, perché è sempre circondato da grazia e armonia. Inoltre, abita nei cuori degli dèi e degli uomini, evitando i luoghi in cui regnano la violenza e il disordine.

Agatone elenca poi le virtù di Eros:

Giustizia: Eros non fa mai del male a nessuno, perché l’amore è per sua natura benevolo.

Temperanza: essendo padrone di sé, Eros domina i desideri invece di esserne schiavo.

Coraggio: è il più coraggioso degli dèi, perché domina persino Ares, il dio della guerra.

Saggezza: Eros è anche il più sapiente, perché ispira la creatività e l’arte in tutti i campi, specialmente nella poesia.

Secondo Agatone, l’amore porta armonia tra gli dèi e gli uomini. È grazie a Eros che esistono pace, bellezza e ordine nell’universo. Senza amore, la vita sarebbe priva di ispirazione e felicità.

Il discorso di Agatone è elegante e stilisticamente raffinato, ma viene poi messo in discussione da Socrate, che lo critica per essere più retorico che filosofico. Socrate, attraverso il racconto di Diotima, mostrerà che Eros non è un dio perfetto e beato, ma un demone che desidera la bellezza e la saggezza proprio perché ne è privo.

L’intervento di Agatone, pur non avendo la profondità filosofica di Socrate, è comunque significativo perché rappresenta la visione idealizzata e poetica dell’amore, contrastandola con la visione più realistica che Platone vuole proporre.

Il discorso di Socrate: la rivelazione di Diotima

Il discorso di Socrate nel Simposio di Platone è il momento centrale dell’opera e rappresenta la svolta filosofica rispetto agli elogi precedenti dell’amore (Eros). A differenza degli altri oratori, che hanno parlato di Eros in modo idealizzato e poetico, Socrate adotta un approccio dialettico e basato sulla conoscenza, riportando l’insegnamento ricevuto dalla sacerdotessa Diotima di Mantinea.

Il discorso di Socrate si articola in tre momenti fondamentali:

- Confutazione del discorso di Agatone

Socrate inizia con il metodo che gli è tipico, la maieutica, e porta Agatone a riconoscere le contraddizioni nel suo discorso. Agatone aveva detto che Eros è il più bello e il migliore degli dèi, ma Socrate lo interroga facendogli ammettere che chi ama desidera ciò che non ha. Se Eros ama la bellezza, significa che non la possiede e quindi non può essere lui stesso bello e perfetto.

- La natura di Eros secondo Diotoma

Socrate racconta di aver appreso la verità su Eros da Diotima di Mantinea, una donna sapiente che gli ha insegnato che Eros non è né un dio né un uomo, ma un daimón (demone), cioè un essere intermedio tra gli dèi e gli uomini.

Eros è figlio di Póros (Ricchezza) e Penía (Povertà), secondo il mito raccontato da Diotima. Questo significa che Eros non è né completamente bello né completamente brutto, né del tutto sapiente né del tutto ignorante. Eros è il desiderio di bellezza e di saggezza, una forza che spinge gli uomini verso il divino.

- L’educazione all’amore e la scala di Diotima

Diotima spiega a Socrate che l’amore è un processo di ascesa verso la conoscenza e la bellezza, che si sviluppa in diversi gradi. Questo percorso è noto come “scala dell’amore”:

Amore per un corpo bello – L’amore inizia con l’attrazione per la bellezza fisica di una persona.

Amore per tutti i corpi belli – Si comprende che la bellezza non è esclusiva di un solo individuo, ma si trova in molte persone.

Amore per la bellezza dell’anima – Si passa dall’attrazione fisica all’apprezzamento delle qualità interiori e morali di una persona.

Amore per le idee e le leggi – L’amante della saggezza si eleva verso la bellezza delle idee, della conoscenza e della giustizia.

Amore per la bellezza assoluta – Alla fine, l’amante dell’amore arriva alla contemplazione della Bellezza in sé (tò kalón), che è eterna, immutabile e pura.

Questa visione dell’amore non è solo erotica, ma soprattutto spirituale e filosofica. L’amore è il motore della conoscenza e della realizzazione dell’anima, un cammino che porta alla conoscenza del Bene e del Vero.

Il discorso di Socrate, tramite il racconto di Diotima, cambia radicalmente la concezione dell’amore: l’amore non è il possesso di qualcosa di perfetto, ma la tensione verso qualcosa di superiore. L’amore è desiderio di conoscenza e di bellezza, che spinge l’anima verso la sapienza. La forma più alta di amore non è l’amore fisico, ma l’amore per la Bellezza assoluta, che si identifica con il Bene.

Questo discorso si collega alla teoria platonica delle idee: l’amore vero è quello che porta alla contemplazione dell’idea di Bellezza, che è eterna e immutabile.

Il discorso di Socrate è il punto culminante del Simposio e rappresenta il messaggio filosofico centrale dell’opera. Mentre gli altri partecipanti parlano dell’amore in termini estetici, emotivi o mitologici, Socrate – tramite Diotima – eleva l’amore a un principio metafisico e conoscitivo.

L’intervento di Alcibiade: l’amore per Socrate

Il discorso di Alcibiade nel Simposio di Platone rappresenta un momento straordinario del dialogo, poiché introduce un tono molto diverso rispetto agli elogi filosofici dell’amore precedenti. Dopo l’intervento di Socrate, arriva Alcibiade, un personaggio storico realmente esistito: un giovane aristocratico, affascinante e carismatico, noto per la sua bellezza e per la sua vita avventurosa e politica.

Il suo discorso è diverso dagli altri perché non si concentra su un’analisi astratta di Eros, ma è una confessione personale in cui descrive la sua relazione con Socrate, rivelando il carattere straordinario del filosofo.

L’arrivo di Alcibiade

Dopo che Socrate ha concluso il suo discorso sulla scala dell’amore, Alcibiade entra nella sala ubriaco e festante, accompagnato da un gruppo di amici con corone di edera e viole. È evidente che ha bevuto molto e interrompe il simposio con la sua presenza caotica. Quando vede Socrate, Alcibiade decide di fare un elogio non dell’amore, ma di Socrate stesso, descrivendolo come il vero esempio vivente dell’amore filosofico.

Il discorso di Alcibiade si sviluppa in tre parti principali:

- La descrizione di Socrate

Alcibiade paragona Socrate a un satiro, in particolare a Sileno, il vecchio maestro di Dioniso, che appare rozzo e grottesco ma nasconde una grande saggezza. Dice che Socrate è come quelle statuette di Sileno che si aprono e rivelano al loro interno immagini degli dèi.

Secondo Alcibiade, Socrate è:

Impassibile di fronte ai piaceri e ai desideri.

Resistente alla fatica e alle difficoltà fisiche.

Incredibilmente intelligente e capace di affascinare chiunque con le sue parole.

- Il tentativo di sedurre Socrate

Alcibiade racconta di aver tentato di sedurre Socrate, pensando che, data la sua bellezza, il filosofo avrebbe ceduto. Invita Socrate a cena, gli offre il proprio corpo come segno di amore e desiderio di apprendere da lui, ma Socrate rifiuta ogni avance. Alcibiade descrive questo momento con stupore e frustrazione: quando dorme con Socrate, questi non cede al desiderio erotico, mostrando un completo autocontrollo. Socrate non è come gli altri uomini che cadono ai suoi piedi per la sua bellezza. Si rende conto che Socrate è superiore a lui, perché non è interessato ai piaceri fisici ma alla ricerca della verità e della saggezza.

- La superiorità di Socrate

Alla fine, Alcibiade riconosce che Socrate è l’unico vero amante della bellezza e della conoscenza. Lo descrive come un uomo che riesce a far sentire inadeguati coloro che lo circondano, perché la sua vita e il suo pensiero dimostrano la superiorità della filosofia rispetto ai piaceri materiali.

Alcibiade conclude il suo discorso con un misto di ammirazione e rancore, confessando che non può smettere di amare Socrate, ma allo stesso tempo è frustrato dalla sua inaccessibilità.

Il discorso di Alcibiade è un contrappunto perfetto al discorso di Socrate. Mentre Socrate ha parlato di un amore che si eleva fino alla contemplazione della Bellezza assoluta, Alcibiade mostra un amore terreno, umano, passionale, che però non riesce a raggiungere la vera saggezza. Socrate si dimostra l’unico vero filosofo, perché rifiuta il desiderio fisico e punta solo alla conoscenza. Alcibiade rappresenta l’uomo comune che, pur essendo affascinato dalla filosofia, non riesce a viverla fino in fondo.

Il discorso di Alcibiade è uno dei momenti più intensi del Simposio. Con il suo racconto emotivo e personale, mostra un Socrate straordinario e inaccessibile, un uomo che incarna davvero il vero significato dell’amore platonico: un amore che non si ferma al corpo, ma si dirige verso la conoscenza e il Bene.

La conclusione del Simposio

Con l’arrivo di un gruppo di ubriaconi, il simposio si dissolve nel caos. Alla fine, solo Socrate resta sveglio, discutendo ancora con Aristofane e Agatone sulla natura del comico e del tragico.

Il Simposio si chiude con l’immagine di Socrate, simbolo dell’amante perfetto: colui che desidera la verità sopra ogni altra cosa, capace di trascendere il desiderio fisico per elevarsi alla pura contemplazione del bene.

Il messaggio eterno di Platone

Platone, attraverso il Simposio, ci invita a riflettere sulla natura dell’amore e della bellezza. In un’epoca come la nostra, in cui l’eros sembra ridursi alla dimensione fisica, la sua visione rimane di straordinaria attualità: l’amore autentico è un viaggio verso la conoscenza e la realizzazione dell’essenza più alta dell’essere umano.

🔗 Esplora di più su Platone:

- Analisi e significato del Simposio di Platone

- Apologia di Socrate

- Guida Completa a Platone: concetti, miti e opere