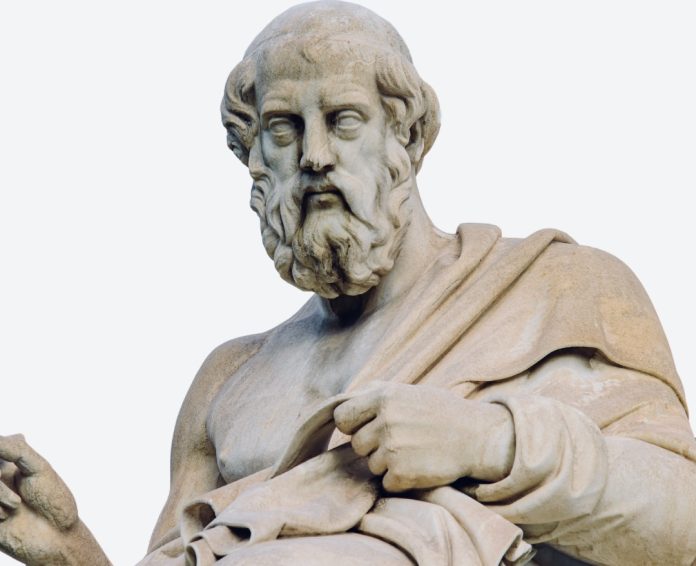

Platone e il “Protagora”: analisi del problema dell’insegnabilità della virtù, l’unità delle virtù, il calcolo edonistico e la riflessione filosofica sull’educazione morale.

Il modello dei primi dialoghi platonici

Nel dialogo Protagora, Platone affronta una delle domande centrali della filosofia morale: è possibile insegnare la virtù?. Il testo si inserisce nella tradizione dei primi dialoghi platonici, come il Lachete, il Carmide, l’Eutifrone e l’Ippia, che mettono alla prova definizioni morali e concetti etici fondamentali. Il Protagora, in particolare, pone al centro della scena la virtù come problema gnoseologico: è qualcosa che si può apprendere? O è innata?

L’areté: da nobiltà ereditaria a qualità democratica

In tempi antichi, la areté (virtù, eccellenza) era considerata prerogativa dell’aristocrazia. Con l’avvento della democrazia ateniese, essa diventò un valore che ogni cittadino era chiamato a coltivare. Tuttavia, la virtù mantenne un legame con la fama e la superiorità pubblica: un mix tra competenza, sapienza e sophrosyne (autocontrollo). In questo contesto culturale, non è sorprendente che alcuni uomini si offrissero come insegnanti di virtù, tra cui Protagora, figura emblematica dei sofisti.

Protagora e l’arte dell’insegnare la virtù

Protagora afferma con sicurezza di poter insegnare la virtù e di possedere le competenze necessarie per migliorare i giovani. Socrate, tuttavia, mette in discussione questa convinzione, avviando un’indagine filosofica che attraversa molteplici livelli: dalla natura della virtù all’unità o molteplicità delle sue componenti (giustizia, temperanza, coraggio, sapienza, pietà).

La discussione socratica: unità o molteplicità della virtù?

Socrate chiede: “Le virtù sono una sola cosa o sono distinte?” Protagora risponde che sono diverse, ma Socrate lo conduce a riconoscere che, in fondo, esse potrebbero essere una sola cosa sotto aspetti diversi. È il caso del coraggio, che viene paragonato alla sapienza: se il coraggio deriva dalla conoscenza e dalla comprensione del pericolo, allora forse anche il coraggio è una forma di sapere.

Il ragionamento edonistico: il bene come piacere

Uno dei momenti centrali del dialogo è il famoso paradosso socratico secondo cui nessuno fa il male volontariamente. L’azione sbagliata nasce da ignoranza e cattivo calcolo del piacere e del dolore. Chi sceglie un piacere minore rinunciando a uno maggiore, semplicemente non ha saputo riconoscere il valore dei due. In questo senso, per Socrate, insegnare la virtù equivale a insegnare a calcolare bene.

La crisi di Protagora e l’ambiguità finale

Nel finale del dialogo, Protagora sembra accettare – seppur a malincuore – che la sua posizione non regga del tutto. Se la virtù è conoscenza, allora può essere insegnata, ma in tal caso essa non è più il frutto di un’eredità nobile o di un’arte misteriosa, bensì qualcosa che può essere appresa da chiunque. Ma se non si può definire cosa sia la virtù, è difficile sostenerne l’insegnabilità.

Una risposta o nuove domande?

Il Protagora non offre una risposta definitiva, ma ci lascia con una tensione aperta. Da un lato, l’idea che la virtù possa essere insegnata razionalmente; dall’altro, il dubbio che essa sfugga a ogni definizione univoca. In ogni caso, Platone ci invita a riflettere su cosa significhi davvero essere virtuosi e su quale sia il ruolo dell’educazione nella formazione dell’uomo.

Domande di comprensione

1. Qual è il tema principale del dialogo Protagora?

2. Chi è Protagora e quale ruolo riveste nel dialogo?

3. Cosa significa areté e come cambia il suo significato nel passaggio dall’aristocrazia alla democrazia ateniese?

4. Qual è la posizione iniziale di Protagora sull’insegnabilità della virtù?

5. Come risponde Socrate all’idea che la virtù possa essere insegnata?

Domande di approfondimento

6. In che modo Socrate mette in discussione la distinzione tra le diverse virtù (giustizia, coraggio, temperanza, ecc.)?

7. Cosa sostiene il cosiddetto “paradosso socratico” sul male e sulla volontarietà dell’azione?

8. Come si collega, secondo Socrate, la virtù alla conoscenza e al calcolo del piacere?

9. Perché il ragionamento edonistico di Socrate può essere visto come problematico o poco convincente?

10. In che senso il dialogo non offre una risposta definitiva ma piuttosto apre nuove domande?

Riflessioni

11. Secondo te, oggi è possibile “insegnare la virtù”? In che modo?

12. Quali potrebbero essere i limiti dell’approccio socratico basato sulla ragione e sulla conoscenza?

13. Come interpreteresti tu la figura di Protagora: come un ciarlatano o come un pensatore serio?

14. Qual è il ruolo dell’insegnante, secondo la prospettiva socratica?

15. Se la virtù fosse davvero solo conoscenza, basterebbe essere istruiti per essere buoni?

🔗 Esplora di più su Platone:

- Analisi e significato del Simposio di Platone

- Apologia di Socrate

- Guida Completa a Platone: concetti, miti e opere

📚 Libri consigliati su Platone:

- Platone: le opere fondamentali da leggere e in che ordine

- I cinque migliori libri per capire Platone

- Protagora di Platone in ogni edizione