Scopri il rapporto tra anima e corpo nell’Orfismo e nel pensiero di Platone: il corpo come prigione dell’anima, la morte come liberazione e l’eredità di questa visione nella filosofia occidentale.

La relazione tra anima e corpo ha costituito uno dei temi più affascinanti della filosofia antica, sviluppandosi in modo particolare attraverso il pensiero orfico e la dottrina platonica. Entrambe le tradizioni, seppur con sfumature e obiettivi differenti, concordano su un punto fondamentale: il corpo è una prigione per l’anima, una tomba temporanea dalla quale l’anima cerca di liberarsi per ritornare alla sua vera natura.

L’Orfismo e la concezione del corpo

Gli orfici furono tra i primi a introdurre una visione spirituale del rapporto tra anima e corpo. Per loro, il corpo (in greco soma) era un sema, ossia un segno ma anche una tomba, in cui l’anima era imprigionata come risultato di un peccato originario o di un debito cosmico. Questo legame tra corpo e prigionia trova eco nelle parole attribuite ai seguaci di Orfeo, che consideravano l’anima incarcerata nel corpo come in un recinto, in attesa di purificarsi attraverso una serie di reincarnazioni per giungere finalmente alla libertà.

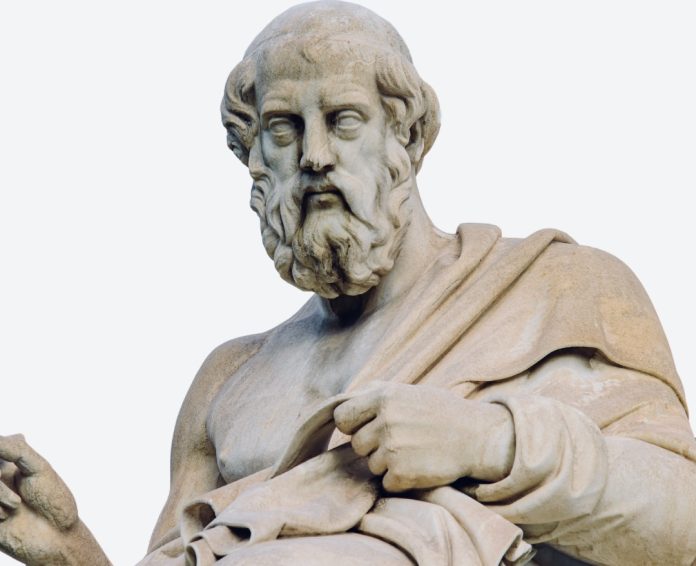

Platone e il recupero dell’Orfismo

Platone riprende e rielabora in profondità l’eredità orfica. Nel Fedone, il corpo è descritto come un ostacolo per l’anima, un vincolo che ne limita la capacità di elevarsi verso il mondo intelligibile delle idee. La morte, in questa prospettiva, non rappresenta una fine, bensì una liberazione: lo scioglimento dell’anima dai legami corporei le permette di ascendere a una dimensione superiore, il Regno della verità, dove può contemplare le idee eterne e immutabili.

Simile è la visione che emerge nel Cratilo, dove Platone scrive: “Difatti alcuni dicono che il corpo è tomba dell’anima, quasi che essa vi sia presentemente sepolta: e poi che d’altro canto con essa l’anima esprime tutto ciò che esprime, anche per questo è stata chiamata giustamente segno. Tuttavia, mi sembra che siano stati soprattutto i seguaci di Orfeo ad aver stabilito questo nome, quasi che l’anima abbia intorno a sé, per essere custodita, questo recinto, sembianza di una prigione.”

La morte come vera vita

Platone non si limita a riproporre l’orfismo ma lo arricchisce con una visione più ampia. Nel Fedro, ad esempio, la morte è paragonata al canto del cigno: un momento di gioia, poiché rappresenta la liberazione dell’anima dal corpo e il ritorno a una dimensione più alta. In questa concezione, la vita terrena diventa una forma di morte, un’esistenza limitata e imperfetta rispetto alla vita vera, quella dell’anima nel mondo intelligibile.

Anche il Mito di Er, narrato nel decimo libro della Repubblica, esprime l’idea della reincarnazione e della ciclicità delle anime, evidenziando come il corpo rappresenti una tappa transitoria in un percorso molto più lungo e significativo.

Un’eredità duratura

Questa visione del rapporto tra anima e corpo ha avuto un impatto duraturo nella storia del pensiero occidentale. Il cristianesimo, come osserva Nietzsche, può essere considerato un “platonismo per il popolo”, poiché eredita e rielabora la concezione della separazione tra anima e corpo e l’idea della vita terrena come preparazione per una dimensione superiore.

Come ricorda Socrate nel Critone, è fondamentale mantenere la propria anima integra e pura, perseguendo sempre il bene, anche nelle circostanze più difficili: “Non dobbiamo avere cura tanto della vita quanto dell’anima.”