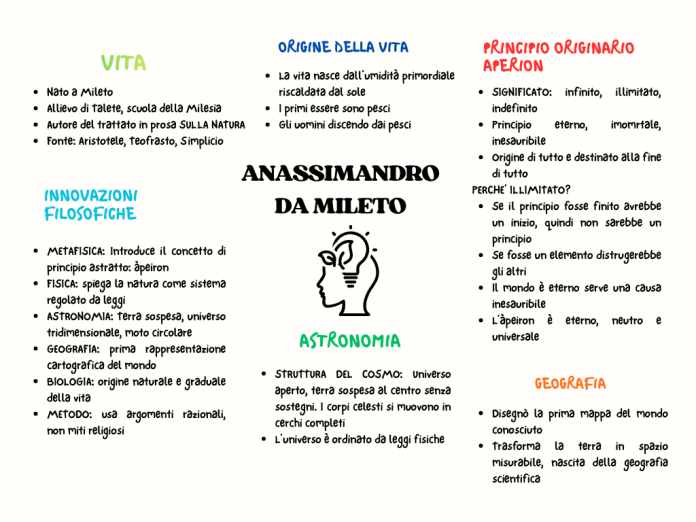

Anassimandro di Mileto (circa 610 – 546 a.C.) è una figura gigantesca della filosofia antica. Fu allievo e concittadino di Talete, ma spinse la riflessione oltre i limiti del suo maestro.

È il primo pensatore occidentale di cui possediamo (almeno in parte) parole scritte e attribuite con sicurezza. È anche il primo filosofo che conosciamo ad aver composto un trattato in prosa su come funziona la natura, spesso indicato come Sulla natura.

Perché è così importante?

-

Ha introdotto l’idea dell’“àpeiron”, l’“illimitato” o “indefinito”, come principio di tutte le cose.

-

Ha immaginato una cosmologia in cui la Terra galleggia libera nello spazio, senza appoggiarsi a nulla.

-

Ha descritto un universo aperto, non più una “cupola” chiusa che copre la Terra.

-

Ha tracciato una delle prime mappe del mondo conosciuto.

-

Ha proposto un’ipotesi sull’origine degli esseri viventi.

Per molti storici del pensiero, è il primo vero “cosmologo” nel senso moderno: qualcuno che cerca di spiegare l’intero universo come sistema naturale coerente.

Vita di Anassimandro

Le notizie biografiche su Anassimandro sono scarse, ma alcune cose emergono:

-

Proveniva da Mileto, in Ionia (costa dell’attuale Turchia), una città ricchissima e culturalmente attiva.

-

Si dice che abbia partecipato alla fondazione di una colonia chiamata Apollonia, sul Mar Nero: questo lo mostra come uomo politico e organizzatore, non solo teorico.

-

Le fonti gli attribuiscono l’introduzione del gnomone (una sorta di meridiana verticale) in Grecia e l’installazione di uno di questi strumenti a Sparta, per misurare ombre, stagioni e solstizi.

-

Viene descritto come solenne, quasi “regale” nei modi e nell’abbigliamento. Questo è interessante: i Mileti erano navigatori e mercanti audaci, e la figura del filosofo in Ionia non è ancora l’asceta povero, ma quasi un consigliere-scienziato pubblico.

Il suo libro è perduto. Sappiamo però che Aristotele e Teofrasto (suo successore nel Liceo) l’avevano letto e ne hanno riportato dottrine. Più tardi, compilatori antichi (i cosiddetti “dossografi”) citano o riassumono ciò che Anassimandro sosteneva. Di questo trattato resta oggi un solo frammento riconosciuto come suo, spesso considerato una delle frasi più importanti della filosofia antica.

L’archè secondo Anassimandro: l’“àpeiron”

I filosofi di Mileto si chiedevano: qual è il principio primo (in greco archè) di tutte le cose? Talete rispondeva “l’acqua”.

Anassimandro risponde qualcosa di molto più astratto: l’archè è l’“àpeiron”.

Cosa significa “àpeiron”?

Il termine greco ápeiron viene solitamente tradotto come “illimitato”, “infinito”, “indefinito”, “senza confini”. Ma è una parola complessa:

-

può voler dire “senza fine nello spazio” (senza bordo),

-

o “senza inizio né fine nel tempo” (eterno),

-

o ancora “non determinato”, cioè non ancora qualificato come fuoco, acqua, aria, terra… ma capace di generarli.

L’idea radicale è questa: il principio di tutte le cose non è una sostanza concreta e familiare (acqua, aria, fuoco), ma qualcosa di illimitato, eterno e impersonale, da cui tutte le cose particolari nascono e nel quale alla fine ritornano.

Questa è una svolta enorme. È probabilmente il primo passo verso quella che poi chiameremo metafisica: invece di spiegare il mondo partendo da “questa cosa fisica qui”, Anassimandro parla di un principio astratto, indeterminato, che sta dietro a tutte le cose determinate.

Perché il principio deve essere illimitato

Dalle testimonianze antiche emergono alcune linee argomentative attribuite ad Anassimandro. Sono importanti perché mostrano una cosa nuova nella storia del pensiero: non solo “dire” un’idea, ma anche “difenderla” con ragionamenti.

Argomento 1: ciò che genera tutto non può avere inizio

L’idea è più o meno questa: se il principio originario fosse nato a sua volta da qualcosa, allora non sarebbe il principio ultimo. Dunque il principio deve essere eterno, non generato e imperituro.

In altre parole: ciò da cui tutto deriva non può a sua volta dipendere da qualcos’altro.

Argomento 2: se l’origine fosse un elemento specifico (solo acqua, solo fuoco…), distruggerebbe gli altri

Anassimandro osserva che gli elementi hanno qualità opposte: caldo/freddo, secco/umido, ecc. Se uno solo di questi elementi fosse assoluto e infinito, dominerebbe e “annienterebbe” gli altri.

Esempio: se il fuoco fosse infinito, brucerebbe tutto; se l’acqua fosse infinita, soffocherebbe tutto.

Conclusione: il principio non può essere uno degli elementi già “polarizzati”, ma dev’essere qualcosa di più originario, neutro, non ancora sbilanciato. Questo qualcosa è l’ápeiron.

Argomento 3: il mondo va avanti da sempre

C’è un ragionamento quasi cosmologico: la generazione e la distruzione delle cose continuano senza fine. Se il serbatoio da cui tutto nasce fosse limitato, si sarebbe esaurito “da molto tempo”.

Quindi il principio dev’essere inesauribile. E l’inesauribile è, di nuovo, l’illimitato.

Questi argomenti, riformulati dai filosofi successivi, sono tra i primi esempi conosciuti di ragionamento filosofico astratto in Occidente.

Il frammento di Anassimandro

Dell’opera di Anassimandro ci resta una sola frase (tramite una citazione tardo-antica) che, adattata in italiano corrente, suona più o meno così:

Le cose nascono da ciò da cui hanno origine

e in quello ritornano secondo necessità,

perché si rendono vicendevolmente giustizia

per le ingiustizie commesse,

secondo l’ordine del tempo.

Questa dichiarazione è densa e poetica. Cosa sta dicendo?

-

Le cose singole emergono dal principio originario (l’ápeiron).

-

Quelle stesse cose, con il tempo, tornano a dissolversi in quel principio.

-

Nel farlo, “pagano il prezzo” l’una all’altra: come se l’esistenza separata, distinta (caldo separato dal freddo, secco separato dall’umido, ecc.) fosse una sorta di squilibrio temporaneo che deve essere ristabilito.

Questa immagine morale (“giustizia”, “ingiustizia”, “condanna”) non va presa come tribunale divino, ma come modo mitico-poetico di descrivere un equilibrio fisico: nulla resta per sempre separato dal resto. Tutto ciò che emerge, decade; tutto ciò che si separa, torna a fondersi. È un ciclo.

Secondo molte letture, qui Anassimandro non parla solo degli elementi (caldo/freddo, secco/umido), ma proprio del rapporto tra le cose determinate e l’ápeiron che le genera e le riassorbe.

Nascita del cosmo

Anassimandro descrive l’origine del mondo in termini fisico-mitici. In modo molto semplificato:

-

Dall’ápeiron si separa una sorta di “germo” (un nucleo primordiale) contenente caldo e freddo.

-

Da questa separazione emergono strutture cosmiche: una grande sfera di fuoco attorno a masse più dense e nebbiose.

-

Questa sfera di fuoco si spezza in anelli di fuoco, che danno origine al Sole, alla Luna e alle stelle.

È un racconto naturalistico, non teologico. Non c’è “il dio Sole” che sale su un carro ogni giorno: si parla di fuoco, di cerchi, di distacchi di materia. È cosmologia fisica ante litteram.

La rivoluzione astronomica di Anassimandro

Anassimandro non era un osservatore “di precisione” come i Babilonesi (che registravano dati ciclici per secoli). La sua grandezza sta altrove: nella costruzione teorica del cosmo.

1. L’universo è aperto

Prima di lui, il cielo era spesso immaginato come una sorta di cupola solida (una volta celeste di bronzo o ferro) appoggiata sulla Terra.

Anassimandro rompe questa immagine. Propone un universo “aperto”: i corpi celesti non sono semplicemente incollati a una volta sopra di noi, ma ruotano tutt’intorno, anche “dietro” la Terra.

2. I corpi celesti compiono giri completi

Il Sole, la Luna e le stelle non scompaiono nel nulla quando tramontano: descrivono un cerchio completo attorno alla Terra. Questo è un salto mentale enorme, perché non è osservabile direttamente. È un’ipotesi geometrica sul funzionamento del cosmo.

3. La Terra “galleggia” nel centro, senza sostegni

Questo è forse il suo gesto più audace.

Per Anassimandro:

-

la Terra non poggia su colonne,

-

non è sospesa su acqua,

-

non è trattenuta da dèi,

-

ma resta dove si trova perché è al centro e non ha motivo di cadere in una direzione invece che in un’altra.

Questa è una delle prime formulazioni note di un’idea che poi diventerà un principio fisico: se un corpo si trova in equilibrio simmetrico, non ha “ragione” di muoversi più da una parte che dall’altra. È anche una delle prime applicazioni (in embrione) di quello che in seguito si chiamerà principio di ragion sufficiente.

La Terra, per Anassimandro, ha la forma di un cilindro (pensa a un tamburo: larga e relativamente bassa), e noi viviamo sulla superficie superiore. Questa forma deriva dall’idea che la Terra è piatta e circolare vista dall’alto, ma non è un disco appoggiato a qualcosa: è un corpo nello spazio.

4. I corpi celesti stanno a distanze diverse

Anassimandro ordina i corpi celesti in profondità: prima le stelle, poi la Luna, poi il Sole, ciascuno a una distanza diversa.

L’idea che questi corpi siano “uno davanti e uno dietro” implica la nozione di spazio tridimensionale cosmico. È l’inizio della prospettiva astronomica.

5. Anelli di fuoco

Secondo lui, Sole, Luna e stelle sarebbero anelli o ruote di fuoco, come cerchi incandescenti con aperture. Ciò che vediamo (ad esempio il Sole) è la “fenditura luminosa” attraverso cui quel fuoco interno emerge.

-

Le eclissi? L’apertura si chiude.

-

Le fasi lunari? L’apertura visibile cambia.

Questa immagine può sembrarci ingenua, ma risolve un problema reale per i Greci arcaici: perché il Sole non cade sulla Terra? Risposta: perché non è una pietra infuocata sopra la nostra testa, ma una struttura circolare stabile che gira attorno.

Mappa del mondo

Ad Anassimandro viene attribuita una delle prime mappe geografiche del mondo conosciuto.

Com’era concepito il mondo?

-

Forma circolare, circondato dal grande Oceano.

-

Il Mediterraneo al centro.

-

A nord la “zona europea”.

-

A sud la “zona asiatica/libica” (i Greci chiamavano “Libia” il Nord Africa).

-

Il mondo abitato (oikouménē) è una fascia relativamente stretta intorno al Mediterraneo e verso oriente (Egitto, Anatolia, Vicino Oriente, Persia).

-

I territori molto a nord sono freddi e remoti, abitati da popoli quasi mitici.

-

I territori molto a sud sono torridi, “bruciati” dal Sole.

Questa mappa non è solo geografica. È una dichiarazione di metodo: il mondo può essere rappresentato, descritto, misurato.

Origine della vita

Le testimonianze antiche riportano che, secondo Anassimandro:

-

La vita nasce dall’umidità primordiale che ricopriva la Terra.

-

I primi esseri viventi erano simili a pesci (o animali marini con una sorta di “corazza”).

-

Gli esseri umani sarebbero emersi da queste forme animali primitive e avrebbero avuto inizialmente bisogno di essere protetti all’interno di esse, perché l’uomo, da neonato, è troppo indifeso per sopravvivere da solo.

Questa non è evoluzione darwiniana, ovviamente, ma è impressionante perché:

-

cerca un’origine naturale della vita;

-

suggerisce una trasformazione da forme animali preesistenti all’essere umano;

-

elimina la creazione diretta e istantanea dell’uomo da parte di una divinità.

È biologia speculativa, sì, ma è biologia naturale.

Perché Anassimandro conta ancora oggi

Mettiamola così: Talete ha detto “la natura si spiega con la natura”.

Anassimandro aggiunge: “e questa spiegazione può essere astratta, coerente e cosmica”.

La sua eredità:

-

L’idea di un principio astratto e impersonale (ápeiron)

Non un dio antropomorfo, non un elemento visibile, ma una realtà illimitata da cui tutto viene e in cui tutto torna. -

L’universo come sistema naturale

Terra sospesa, corpi celesti che ruotano, spazi concentrici: il cosmo diventa struttura fisica, non scena mitologica. -

Il pensiero argomentativo

Non solo “io dico X”, ma “X deve essere vero perché altrimenti succede Y”. È l’inizio dell’argomentazione filosofica come la intendiamo oggi. -

Geografia e astronomia come sapere razionale condivisibile

Una mappa del mondo, una mappa del cielo. Cose disegnabili, mostrabili, discutibili. -

Una prefigurazione dell’idea di trasformazione biologica

Gli esseri viventi hanno una storia naturale, non solo un’origine sacra.

In breve: Anassimandro è una svolta. Con lui, la natura diventa un oggetto di studio sistematico e l’universo smette di essere una cupola magica per diventare uno spazio strutturato.

FAQ su Anassimandro

Chi era Anassimandro?

Un filosofo di Mileto (VI secolo a.C.), allievo della scuola ionica, autore del primo trattato filosofico in prosa di cui abbiamo tracce.

Che cos’è l’ápeiron?

È il principio originario illimitato e indeterminato da cui tutte le cose nascono e in cui tutte le cose ritornano. Non è un elemento fisico preciso, è qualcosa di più fondamentale.

Perché è importante l’idea che la Terra “galleggi” nello spazio?

Perché rompe l’immagine arcaica della Terra sorretta da colonne, da un dio o dall’oceano. Per la prima volta viene proposta una spiegazione fisica basata su equilibrio e simmetria, non su mitologia.

È vero che per Anassimandro gli umani derivano da pesci?

Le fonti riferiscono che gli umani sarebbero comparsi a partire da forme animali acquatiche originarie, perché il neonato umano è troppo fragile per sopravvivere da solo. È una teoria di sviluppo naturale della vita, non un atto creativo divino immediato.

In cosa ha superato Talete?

Talete diceva “tutto viene dall’acqua”. Anassimandro fa un passo concettuale avanti: “tutto viene da qualcosa di illimitato, eterno e neutro, non identificabile con uno degli elementi quotidiani”. È un salto verso l’astrazione.

Possiamo dire che Anassimandro ha “inventato” il cosmo moderno?

In un certo senso sì. È uno dei primi a descrivere un universo aperto, tridimensionale, con la Terra sospesa e i corpi celesti che ruotano intorno. Senza questa rottura, la cosmologia successiva greca (e poi quella scientifica) non avrebbe avuto lo stesso sviluppo.

Fonti e Riferimenti

-

Aristotele, Fisica; De Caelo; Metafisica.

-

Teofrasto (tramite Simplicio), frammento di Anassimandro (DK 12B1).

-

Simplicio, Commenti ad Aristotele (testimonianze su cosmologia e ápeiron).

-

Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei filosofi illustri (vita, aneddoti, geografia, gnomone).

-

Raccolta delle testimonianze e frammenti in Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Anassimandro (DK 12A-B).

-

Studi moderni sulla scuola di Mileto e sulla cosmologia presocratica (ricostruzioni contemporanee della figura di Anassimandro come primo teorico dell’universo “aperto” e dell’ápeiron come principio illimitato).