Come Aristofane ha ritratto Socrate ne Le Nuvole e quale impatto ebbe questa satira sulla percezione pubblica e sul processo al filosofo ateniese.

INDICE

Socrate nella cultura ateniese

Socrate non lasciò alcuno scritto: tutto ciò che conosciamo della sua figura e del suo pensiero deriva dalle testimonianze di coloro che lo conobbero o ne scrissero. La sua notorietà ad Atene nel V secolo a.C. era tale che divenne soggetto di opere teatrali, tra cui due commedie rappresentate nel 423 a.C.: Le Nuvole di Aristofane e il Konnos di Amipsia. Nel 421 a.C., anche un altro autore comico, Eupoli, mise in scena un’opera in cui Socrate compariva, intitolata Gli Adulatori.

Questa insistenza da parte dei commediografi nell’utilizzare Socrate come personaggio indica la sua forte visibilità pubblica. La sola opera pervenutaci di questo filone è la seconda versione de Le Nuvole, che presenta una caricatura significativa del filosofo.

Il Socrate delle Nuvole: tra sofista e naturalista

Nel testo aristofaneo, Socrate è ritratto come una figura grottesca che fonde i tratti degli studiosi di scienze naturali con quelli dei sofisti e dei retori, esperti nell’arte della persuasione. Questa fusione non è un semplice errore di comprensione: Aristofane rifletteva la percezione comune del pubblico ateniese, che non distingue chiaramente tra il pensiero di Socrate e quello degli altri intellettuali dell’epoca.

Anche nei secoli successivi, come dimostra il caso di Isocrate e della sua scuola retorica, l’assimilazione tra Socrate e i sofisti continuò a essere un luogo comune. Tuttavia, a differenza degli altri sofisti, Socrate era un cittadino ateniese: forse è proprio questa peculiarità che lo rese simbolo, per i commediografi, delle nuove tendenze intellettuali percepite come pericolose per l’ordine tradizionale.

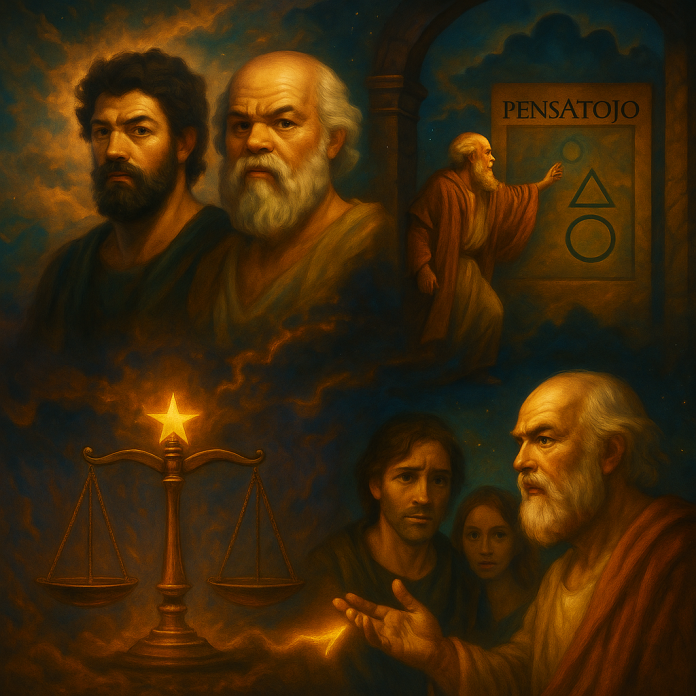

L’ironia e la critica sociale nel Pensatoio

Nella commedia Le Nuvole, Socrate è posto al centro di un luogo chiamato ironicamente “Pensatoio”, dove si praticano indagini astratte su fenomeni fisici, geometrici e cosmologici. Qui, egli giunge a negare l’esistenza delle antiche divinità olimpiche, proponendo al loro posto entità come il Vortice e le Nuvole stesse.

Oltre alle speculazioni scientifiche, Socrate insegna anche a costruire argomentazioni capaci di rovesciare il senso comune: attraverso l’arte del discorso, la tesi più debole può prevalere su quella più forte. Questo porta, nella finzione scenica, a esiti paradossali: un figlio arriva a dimostrare di avere il diritto di bastonare il padre. La commedia si trasforma così in una critica alla nuova educazione, vista come distruttrice dei valori tradizionali e dei rapporti d’autorità.

Dalla scena al tribunale: la condanna di Socrate

Le due accuse che portarono Socrate al processo nel 399 a.C. – corruzione dei giovani e impietà verso le divinità tradizionali – coincidono con i tratti caratterizzanti del suo personaggio nelle Nuvole. Questo dimostra come l’opera di Aristofane non fosse priva di conseguenze: contribuì a formare un’immagine pubblica del filosofo che avrebbe avuto un peso nella sua condanna.

La morte di Socrate pose drammaticamente il problema del rapporto tra il filosofo e la città. Per i suoi discepoli si aprì un bivio: continuare a partecipare alla vita politica ateniese oppure allontanarsene. Molti, tra cui Platone, lasciarono Atene subito dopo la condanna, temendo ripercussioni.

I discepoli e le diverse eredità

Dopo la morte del maestro, i suoi seguaci elaborarono risposte differenti alla crisi. Alcuni, come Aristippo di Cirene, scelsero una via più individualistica, divenendo filosofi di corte e accettando il contatto con i tiranni, come Dionisio di Siracusa. A lui è attribuita l’idea che il vero filosofo rimarrebbe tale anche in assenza di leggi o convenzioni civili.

Altri, come Antistene, proposero una vita regolata solo dalla virtù e non dalle norme sociali. Al contrario, altri socratici – soprattutto Platone – ritennero essenziale riflettere sul legame tra il filosofo e la polis.

La letteratura socratica: oltre la cronaca

Dalla cosiddetta “letteratura socratica”, oggi conserviamo principalmente gli scritti di Platone e Senofonte, oltre a pochi frammenti di altri allievi. Tuttavia, nessuno di loro si pose l’obiettivo di scrivere una biografia oggettiva di Socrate: ciascuno offrì una rielaborazione personale della figura del maestro.

Platone, in particolare, utilizzò Socrate come punto di partenza per sviluppare un’indagine filosofica profonda: il suo Socrate è un simbolo del pensiero che interroga sé stesso. Senofonte, invece, offrì un ritratto più rassicurante, adatto anche a un pubblico conservatore, in cui Socrate appare come un uomo virtuoso e coerente, ma meno radicale.

Un’eredità esemplare

Al centro dell’intento degli scritti socratici vi era la necessità di ribattere alle accuse rivolte a Socrate nel processo, distinguendolo dai sofisti e dagli altri intellettuali. Nacque così la rappresentazione di Socrate come modello di un nuovo tipo di esistenza: la vita filosofica.

È proprio grazie a questa rappresentazione che prende forma il concetto stesso di “filosofia” come modo di vivere, non solo come sapere astratto. Le diverse interpretazioni della figura di Socrate – da Platone a Senofonte – non sono da intendersi come contraddizioni storiche, ma come testimonianze di esperienze soggettive e visioni differenti del significato profondo del suo insegnamento.

🔗 Esplora di più su Socrate:

- Guida completa a Socrate: concetti, miti e opere (in arrivo)

- Socrate visto da Senofonte: valori, divinazione e ricerca interiore

- Socrate: vita, pensiero, processo e morte

- Il metodo di Socrate: cos’è la confutazione, la maieutica e la ricerca del vero sapere

📚 Libri consigliati su Socrate:

- G. Reale – Socrate. Alla scoperta della sapienza umana

- L. De Crescenzo – Socrate

- A. Stavru – Socrate e la cura dell’anima. Dialogo e apertura al mondo